Историк Питерской Вышки опубликовал монографию о художественных контактах СССР и США в годы холодной войны

Руководитель Лаборатории визуальной истории и доцент департамента истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Кирилл Чунихин опубликовал монографию о художественных контактах СССР и США в 1950–1960-х годах. Он проанализировал распространенные мифы об использовании искусства в идеологическом противостоянии двух держав.

В марте 2025 года в немецком издательстве De Gruyter в серии Rethinking the Cold War вышла монография руководителя Лаборатории визуальной истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Кирилла Чунихина. Книга Shared Images A History of American Art in the Soviet Union during the Cold War стала результатом десятилетней исследовательской работы. Летом 2025 в издательстве «Новое литературное обозрение» ожидается издание перевода под названием: «Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны».

Кирилл Чунихин

Руководитель Лаборатории визуальной истории, доцент департамента истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Есть очень распространенная идея о том, что американцы, зная, что модернизм в Советском Союзе запрещен, старались специально послать побольше абстрактных картин, чтобы подорвать советскую идеологию. Анализируя источники, я пытался понять, действительно ли можно проследить установки на подрыв, на диверсию, найти доказательства того, что искусство использовалось, чтобы скомпрометировать советский режим. И столкнулся вот с чем — хотя существует устойчивое представление о Джексоне Поллоке как о художнике, чье искусство использовалось для подобного рода операций, обнаружить документы, подтверждающие эту версию, оказалось крайне проблематично. В то же время доступные архивные материалы позволяют увидеть совсем иную картину: историю экспонирования американского искусства в СССР, суть которой не сводилась к идеологическим диверсиям.

Исследователь изучил материалы американских архивов, включая Архив американского искусства и Национальный архив США в Вашингтоне, где хранятся личные коллекции критиков и художников, а также документы Информационного агентства США (ЮСИА) и Госдепартамента. По его словам, документы представляют особую ценность, поскольку показывают логику, которой руководствовались американские институции, вовлеченные в организацию выставок искусства. Аналогичная работа была проведена и в российских фондах: ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации) и РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Кирилла Чунихина интересовали документы Министерства культуры и Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). Кроме того, в книгу вошли визуальные материалы — 49 карикатур, репродукций картин и ранее не публиковавшихся фотографий.

От личного интереса к масштабному исследованию

История проекта началась больше десяти лет назад, когда Кирилл Чунихин работал над PhD. Изначально его интересовала знаменитая Американская национальная выставка, которая стартовала 24 июля 1959 года в Москве, однако в процессе исследования открылись новые факты.

«Обычно вся история взаимодействия Америки с Советским Союзом по части искусства сводилась к этой выставке. Я начал ею заниматься и узнал, что помимо нее было еще не меньше двадцати других», — рассказывает Кирилл Чунихин.

Из всех выставок американского искусства, проходивших в СССР в 1950–1960-е годы, только две были организованы американской стороной. Остальные инициированы Советским Союзом. «Меня поразила эта диспропорция. Почему в СССР, в стране, известной последовательным антиамериканизмом и озабоченной тем, чтобы предотвратить любое негативное влияние Запада, оказалось так много американского искусства?» — задается вопросом исследователь.

В процессе работы Кирилл Чунихин реконструировал два подхода к репрезентации американского искусства в СССР. В рамках первого ЮСИА (Информационное агентство США) организовало две выставки: Американскую национальную выставку в Москве 1959 года и «Американскую графику» 1963–1964 годов, гастролировавшую по Союзу. В рамках второго подхода уже не американские институции, а советские организовывали выставки художников-реалистов: Рокуэлла Кента, Антона Рефрежье, Байрона Рэндалла и других. Эти художники разделяли левые политические взгляды, симпатизировали Советскому Союзу и часто были недостаточно востребованы в самой Америке, особенно в период маккартизма. «Наиболее яркий пример — Кент, пожалуй, самый популярный американский художник в Советском Союзе. Его выставки проходили здесь практически каждый год, они ездили из города в город. В 1960 году Кент подарил свою коллекцию искусства, дневники, весь архив Советскому Союзу. Он оценил свой дар в 200–300 тысяч долларов», — отмечает Кирилл Чунихин

Ученый проанализировал внутреннюю переписку Информационного агентства США с Госдепартаментом и другие рассекреченные материалы. В этих документах отсутствуют какие-либо указания на желание американских кураторов «подорвать» или «развратить» советскую публику с помощью искусства. «У них были совершенно другие задачи. Они хотели объяснить свое искусство, показать его широту. На выставке 1959 года было около пятидесяти произведений самых разных направлений: от реализма до абстракционизма, без какого-либо желание показать именно Джексона Поллока и разозлить советских посетителей. Разумеется, контраст между американским модернизмом и соцреализмом учитывался, но сводить многомерную историю к одному лишь сюжету о «подрыве» нет никаких оснований», — объясняет исследователь.

Реакция советских зрителей на абстрактное искусство

Анализ отзывов с выставок показал, что абстрактное искусство вызывало намного более прохладные реакции, чем принято думать.

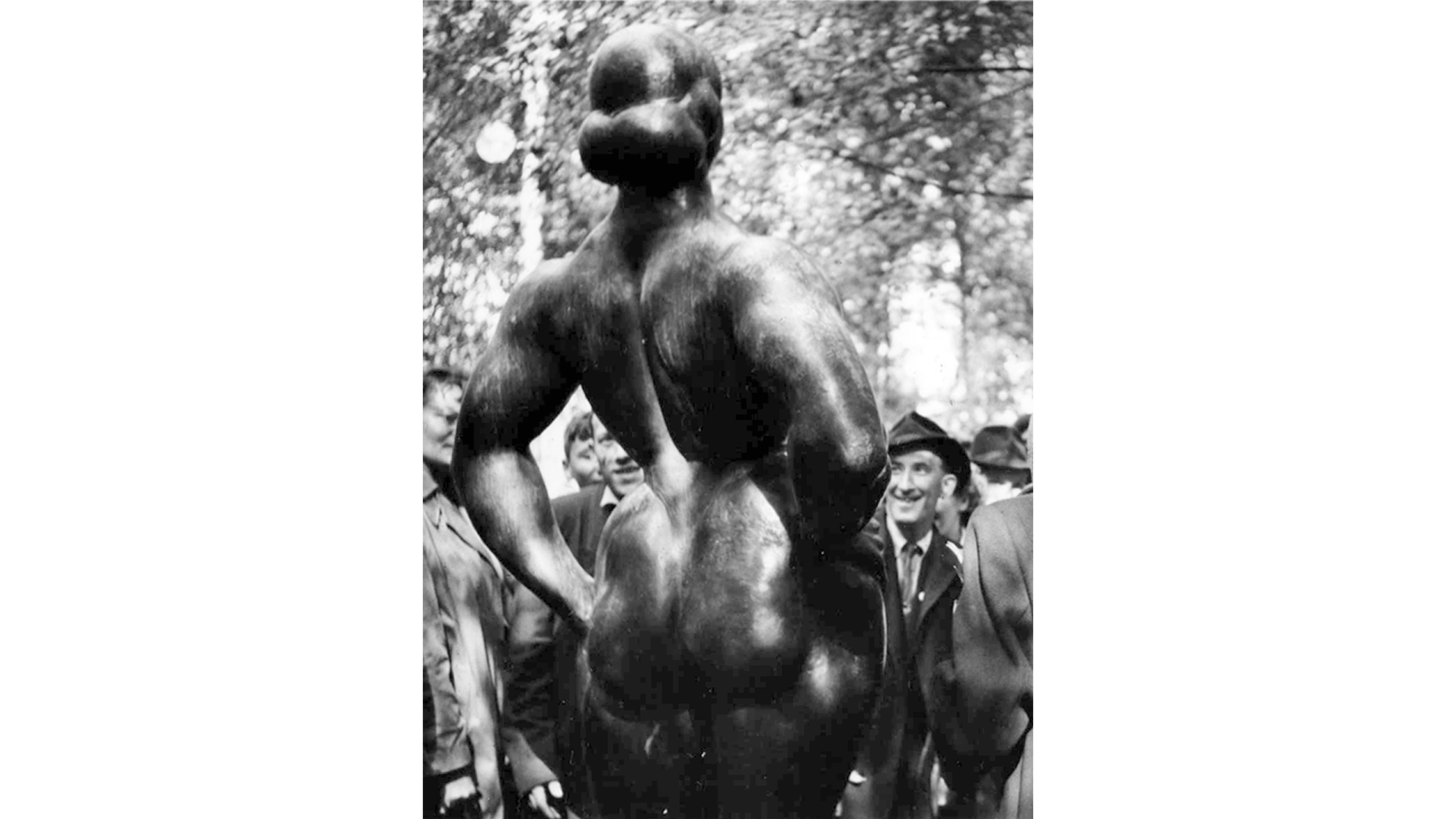

«Когда советский человек подходил к абстрактной картине, она чаще всего его не раздражала и не провоцировала на негативную реакцию. Люди просто видели в этом какую-то мазню, нарисованную тем, кто не умеет рисовать. Они могли посмеяться, но какой-то диверсии в этом точно не видели», — отмечает Кирилл Чунихин. Интересно, что гораздо более скандальную реакцию вызвали экспрессионистские скульптуры женщин. «Это были скульптуры Жака Липшица, Гастона Лашеза — женские фигуры с преувеличенными формами, напоминающие палеолитических Венер. Это шокировало советских зрителей. Они писали: «Уберите эти скульптуры, они оскорбляют женщину», «Это издевательство, глумление», «Неужели ваши женщины такие уродливые, как вы их изобразили?», — рассказывает исследователь.

Происхождение мифа о культурной диверсии

Важной частью исследования стал анализ того, как возникла и распространилась идея об использовании абстрактного искусства в качестве идеологического оружия против СССР.

«Художественный критик Эва Кокрофт в 1974 году опубликовала статью, где утверждала, что Музей современного искусства имеет связи с ЦРУ. В 1999 году вышла крайне популярная книга Фрэнсис Стонор Сондерс на 550 страниц, переведенная на многие языки, включая русский. В ней только 20 страниц посвящены собственно изобразительному искусству. При этом ни одному из известных мне авторов (а на эту тему писали и другие) обнаружить какие-либо веские аргументы в пользу версии об использовании именно изобразительного ЦРУ не удалось. Важно и то, что Сондерс — не профессиональный историк, а журналист. Ее расследование обрело мировую популярность, а вместе с этим возникла иллюзия того, что связь ЦРУ и модернизма — доказана. Я призываю читателей обратиться к моей книге и самим сделать выводы, можем ли мы об этом утверждать хоть с какой-то долей уверенности», — объясняет Кирилл Чунихин.

Что пытались показать американские выставки

Анализируя каталоги американских выставок, Кирилл Чунихин пришел к выводу, что основной целью кураторов было не противопоставление, а объяснение и даже соотнесение американского искусства с тем, что могло быть понятно советскому зрителю.

«Каталог для выставки 1959 года был написан как переложение американского искусства на советские термины. Там все объясняется так, чтобы показать, что это искусство массовое и понятное. Даже абстракцию пытались объяснить через реализм», — отмечает исследователь. Например, работу художника Морриса Грейвса «Полет зуйка», которая могла восприниматься как «абстрактная» советским зрителем, в каталоге объясняли через связь с реальным эффектом движения птицы.

Кирилл Чунихин изучил также советскую критику американского модернизма, которую часто воспринимают как бессмысленную политическую пропаганду. Исследователь предлагает более сложный взгляд на эту проблему. «Я рассматриваю ее как попытку объяснить причину некрасивого как особый этап в истории уродства, если вспомнить известную книгу Умберто Эко. Советские искусствоведы не только осуждали Запад, но и всерьез пытались понять, как и почему возникло это «некрасивое» искусство», — поясняет ученый.

При этом последовательная негативная критика модернизма Советским Союзом могла часто иметь обратный эффект. Например, карикатуры, призванные дискредитировать американское искусство, способствовали его популяризации среди советской публики. «Карикатура, с одной стороны, искажала модернистское искусство, с другой — давала представление о том, каким оно было. Заинтересованные поклонники современного искусства использовали эти карикатуры как источник информации. Это история про то, как образы, несмотря ни на что, циркулировали между двумя культурами», — говорит Кирилл Чунихин.

По мнению исследователя, именно в период холодной войны история американского искусства сформировалась как особая область знания: «До второй половины XX века Америку чаще всего воспринимали как страну, где нет своей национальной культуры и искусства. В какой-то степени это было обосновано, потому что до Поллока в Америке действительно сложно отыскать самобытного художника мирового масштаба. И в каком-то смысле холодная война и соревнование за право интерпретировать прошлое искусства США и создало каноны его истории».

Таким образом, по мнению ученого, искусство в период холодной войны создавало пространство для культурного диалога и взаимного влияния. «Для меня холодная война — это контекст, в котором культура часто сохраняла свою автономию. Я не пишу политическую историю искусства. Я показываю, что временами политическая повестка становилась достаточно пассивной, чтобы позволить кураторам делать выставки, где они действительно пытались объясниться», — говорит исследователь.

Монография Кирилла Чунихина выходит на двух языках — английском и русском. Автор подчеркивает, что таким образом он стремится к сохранению научного диалога: «Для меня было очень важно, чтобы сейчас любой владеющий как русским, так и английским языком мог познакомиться с моей книгой, которая интересным образом показывает, что академические и художественные контакты оставались действенными даже в самые тяжелые годы холодной войны».