«Зерцало» в Манеже, или место пересечения эпох

С 15 октября по 4 декабря в Манеже будет открыта выставка провинциального портрета «Зерцало» концепции Павла Пригара. Зритель может познакомиться с жанром, который представлен коллекциями Третьяковской галереи и шестнадцати региональных музеев. Об устройстве выставки и особенностях провинциального портрета читайте в нашей рецензии-прогулке.

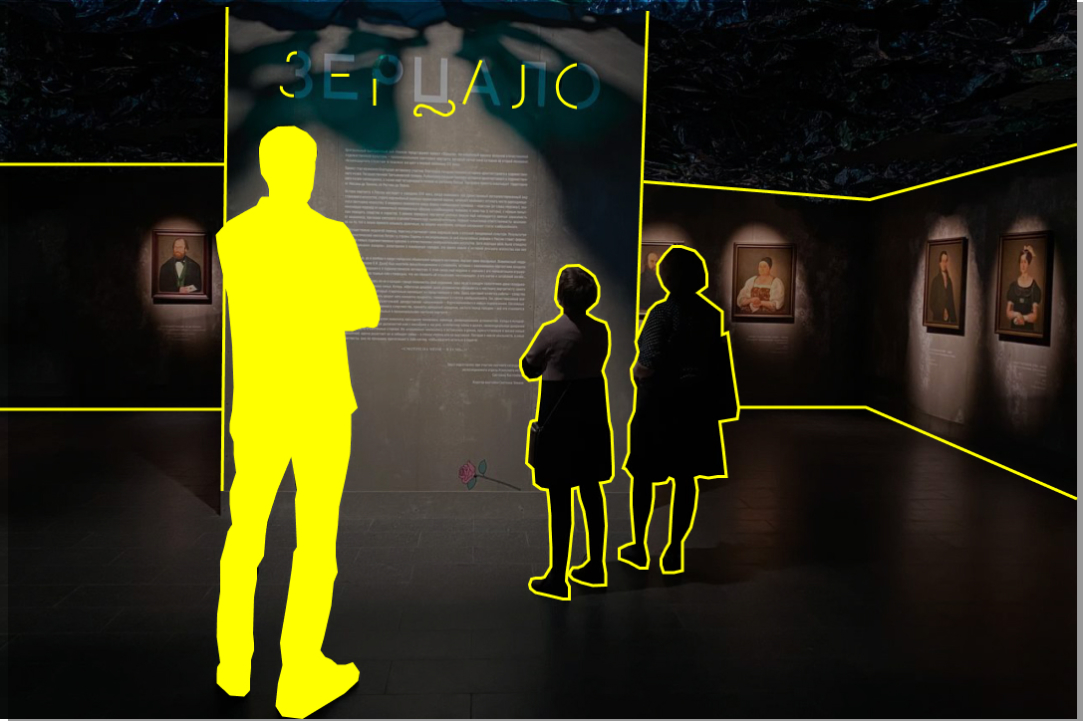

Попадая в первый выставочный зал, зритель сразу сталкивается с самим собой — зеркальные поверхности будут сопровождать его на протяжении всего пути. «Разбитые» скамейки и прикреплённая к потолку разрушающаяся колокольня, по словам экскурсоводки Марины, — символ падения патриархального строя и начала эпохи перемен. Смена времён и изменения — важнейший мотив выставки.

Впереди — спуск в небольшое помещение, где уже виднеются первые портреты. Туда зритель проходит сквозь арку с ярким цветочным орнаментом, напоминающим иллюстрации из сборников русских сказок. Но за ней ждут потолки, выполненные из блестящего пластика или фольги, — не стоит забывать, что традиция и современность на выставке идут рука об руку. Здесь же — единственный информативный текст, дающий общую информацию о том, что такое провинциальный портрет, когда он был популярен и почему важно его изучать.

Провинциальный светский портрет — это жанр, зародившийся на Руси в XVII веке и достигший вершины своего развития во второй половине XIX века. Он появился в результате эволюции известной многим парсуны — портрета на грани религиозного и светского. Именно провинциальный портрет — маркер изменений, происходивших в русском искусстве того периода. В это время появилась мирская живопись: стали даже изображать священников, если те особенно отличились. На картинах дети начали выглядеть детьми, а не уменьшенными взрослыми (хотя такие варианты на выставке тоже можно найти: чего стоят смешные чересчур большие головы, прикреплённые к маленьким телам во взрослых одеждах). Портрет становится способом показать уникальные особенности человека.

У каждого изображённого человека есть атрибуты, по которым можно понять, кто он такой (это — наследие иконописи). Купец, особенно если он бывший крепостной, часто будет изображён с книгами, свитками или другими предметами, указывающими на его грамотность. На плечах купчихи будет расписной платок, а в руках — белый платочек (вероятно, символ верности и преданности мужу). Первый этаж экспозиции посвящён именно купеческому сословию, о чём всегда напоминает и замкнутое пространство — именно в таком обнаруживало себя провинциальное купечество.

Если зрителю знаком академический портрет XVII–XIX веков, то некоторые аспекты увиденного его удивят. «Провинциальность» заметна в изображении семей: отец на полотне стоит не в гордом одиночестве, как нам привычно, а с любимой дочкой. Античные колонны на фоне не мешают художнику нарядить своего героя в традиционный русский костюм, неактуальный ни для купеческого сословия в современную ему эпоху, ни для традиции портретной живописи того времени. Но не стоит забывать, что эти мастера (имена многих из которых, кстати, неизвестны) никогда не учились в академиях и плохо знакомы с европейскими шедеврами.

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, прислушайтесь к композиции, играющей фоном, — это «Хождение» Александра Маноцкова. В музыке слышны фольклорные мотивы, но обработка у неё электронная — это вновь напоминает о том, что вы оказались в моменте пересечения и смены эпох. А прямо сейчас — тоже такой момент?

На более высоком уровне зрителя поджидают представители дворянства и духовенства. Они словно любуются друг другом — именно такая задумка была у архитекторки выставки Анны Ильиной, выбравшей для этих портретов просторное помещение с высокими потолками. Как известно, дворяне часто ходили на разные собрания и были заметны в обществе. И их портреты тоже создавались для показа другим знатным людям.

Удивительным кажется светское изображение представителей церкви. Право на портрет получали те, кто смог сделать что-то очень важное. Вообще для всех сословий провинциальные портреты заказывались только по значительным поводам — на свадьбу, строительство новой усадьбы или повышение в чине. Об истории каждого из портретов стоит догадываться самостоятельно, но для некоторых это может стать особым приключением — подмечать детали всегда увлекательно. Обращайте внимание на этикетки у портретов с одной фамилией: если у мужчины и женщины подписи находятся по центру, то они брат и сестра, а если подписи обращены в сторону друг друга, то перед вами муж и жена.

Кажется, что выставка — это рассказ о конкретных людях, а не о портрете и историческом периоде в целом. Но это только на первый взгляд, ведь на самом деле в индивидуальности и проявляется дух жанра и самой эпохи. Уникальность черт изображённых людей отчётливо видна в работах последнего зала. Именно здесь зритель знакомится с живописью Николая Мыльникова — классика провинциального портрета. А рядом с его удивительными барышнями — портрет священника, похожий на парсуну. Вот какой большой путь проделал на первый взгляд непримечательный жанр.

Именно детали помогают зрителю осознать значение жанра провинциального портрета для современности: он оказывается неким путеводителем по жизни купечества, дворянства и духовенства XVII–XIX веков. Выставка обращается к «исконно русскому» и изучает не только определённый жанр живописи, но и историю сословий, которых этот жанр изображает. Обращение к истокам — не изобретение создателей «Зерцала». В последнее время появляется всё больше проектов о русской культуре и истории, и, наверное, в ближайшем будущем нам предстоит познакомиться с множеством подобных идей.

Напоследок загляните в зеркала зала — кого вы там видите? Какие атрибуты поместил бы художник на вашем портрете и какие черты бы выделил?

Дальше можно направиться к выходу. Прогулка по выставке подошла к концу.

Материал подготовила Вера Макарова.

Редактировала Анастасия Попова.