«Здравствуй, ад!»: читательский репертуар А. Кондратова в зеркале автофикционального романа

«Ад — это место, откуда не выбраться. Из ада не убегают: аборигенам ада выход строго запрещен. Оставь надежду, ты, в аду родившийся! Тубо! Я двадцать лет живу в аду… — Здравствуй, ад!». Ад конца 1950-х –– второй половины 1960-х годов прорастает внутри автофикциональной прозы молодого советского писателя Александра Кондратова. В этой статье мы рассмотрим устройство персонального ада писателя, а также обсудим читательский репертуар автора, повлиявший на создание романа «Здравствуй, ад!»

Александр Кондратов (1937–1993) в 1957 году, в год начала работы над своим, пожалуй, ключевым прозаическим текстом, романом «Здравствуй, ад!», — молодой ученый, который вскоре увлечется математической лингвистикой и семиотикой, а затем и стиховедением, и к 1962-му году напишет в соавторстве с Андреем Колмогоровым статью [1]. Постепенно за Кондратовым закрепится репутация популяризатора науки.

Трудно представить, что за фасадом перспективного молодого ученого скрывается теоретик скатологии, автор «психиатрических детективов» и садистских рассказов, на несколько десятков лет опередивших «темную» прозу Владимира Сорокина. Владимир Успенский, подготовивший к печати «Семиотические послания» Колмогорова, в примечании к разделу «Колмогоров и теория стиха» приводит цитату стиховеда, отражающую рецепцию ранней прозы Кондратова: «Сюрреалистические рассказы Кондратова, которые он давал читать в машинописи, были ни на что не похожи и производили впечатление весьма сильное. Мне они казались замечательной литературой; мой восторг не разделялся Вяч. В. Ивановым, который, не отрицая силу воздействия этих рассказов, считал эту силу внелитературной: “Как если бы бумага меня насиловала” (слова Иванова)» [2]. Милицейское ли прошлое, увлечение ли «империалистической», «буржуазной» человеконенавистнической «алитературой» или полное отторжение советской действительности повлияли на возникновение шокирующей своей откровенностью кондратовской прозы? Ответить на этот вопрос еще предстоит исследователям.

Нам кажется, что обращение к кругу чтения Кондратова может быть продуктивным для реконструкции эстетического опыта писателя и нанесения генеалогической разметки на его малоизученную прозу. В рамках статьи мы предпримем попытку приближения к этой теме и сделаем пару вступительных замечаний о том, как устроена автофикциональность в романе Кондратова «Здравствуй, ад!» (создавался с 1957 года по 1967 и с 1972 по 1976 год) в сопоставлении с «Тропиком Рака» Генри Миллера (одного из «учителей» исповедальной прозы Кондратова).

Примечательно, что размышления о генеалогии собственного творчества обнаруживаются в нескольких автофикциональных и автобиографических текстах Кондратова. Например, писатель, рассуждая о жанровом генезисе своей прозы, в Приложении к одной из издательских заявок [3] пишет следующее: «Основной “багаж” представляет художественная проза, распадающаяся на три “жанра” — жанр “лирического дневника” (в русле традиции, заложенной блаженным Августином — через Руссо, Толстого, Достоевского, Селина и Генри Миллера — к современным “документальным исповедям”); жанр “чистой прозы” и, наконец, жанр своего рода “психиатрического детектива” (безумный детектив в еще более безумном мире пытается постигнуть суть реальности всего происходящего)» [4]. В контексте романа «Здравствуй, ад!», «аттестованного» Кондратовым как «лирический дневник», нам прежде всего интересны: проза Генри Миллера (в частности, «Тропик Рака», переводом которого Кондратов начинает заниматься в конце 1950-х и возвращается к работе позднее, в 1980-е [5]), Луи-Фердинанда Селина и Федора Достоевского.

Упомянутых авторов объединяет тяготение к автофикциональности текста, но не только. Во многом круг чтения Кондратова и, в частности, произведений «учителей» [6] «исповедальной» прозы, нашли свое отражение в романе «Здравствуй, ад!». Например, писатель передает свое отношение к человеку и его природе, обращаясь к цитатам из Достоевского и Селина. Так, в романе, Кондратов размышляет о человеческой подлости и способности к адаптации, опираясь именно на высказывания «русского классика»: «“Сэнди” — это мое гнойное имя. Все умершие называют меня так, покойника. Пускай! Когда ты умер, не все ли равно, как тебя будут называть? Привычка быть мертвым. Привычка называться так-то. Привычка пить пиво. “Ко всему-то подлец-человек привыкает” [7], — писал Достоевский. Он был прав. Так же, как и утверждая: “Подлец человек! И тот подлец, кто его за это подлецом называет” [8]… Снова мертвый классик прав — а как же иначе?» [9]

О том, что Достоевский входил в круг чтения Кондратова можно судить по одному из писем единомышленнику, художнику Евгению Михнову-Войтенко, в котором писатель, характеризуя свою неподготовленность к «нормальной жизни» и подчеркивая ненависть к приспобленничеству, вновь ссылается на «учителя» прозы: «Это хорошо, что нормальная жизнь мне не удается — тем больше я могу ненавидеть ее. <…> Нужно только смирять истерию, — бунтует свинья, человек, — ему хочется: слава, писатель, книги, авторитет. <…> Федя, например. Он многое понимал, клинически, правильно, понимал свою обреченность всем нутром, всеми эпилептическими буграми и шишками, — и в то же самое время спасовал…» [10]

Мизантропический тон повествования усиливается на страницах «Здравствуй, ад!» цитатами из романа «Путешествие на край ночи» Селина: «Он ничего не мог родить живого, товарищ Люцифер, Князь тьмы, Владыка ада, Хозяин мертвых душ, <...>, продавшихся ему <...> чтобы те, <...> опустясь в последний круг, сполна вкусили горькую истину, что сформулировал Луи Селин: — Так проходят люди сквозь жизнь, и трудно им выполнять то, что от них требуется: начинать бабочкой и кончать ползучим червем [11]» [12]. Таким образом, Достоевский и Селин оказываются не только «учителями» «исповедального» в прозе, но и идеологами Кондратова, чьи идеи и тексты легли в основу его романа.

Обратимся к еще одному «наставнику» в прозе. Кажется, что «новая Библия» [13], т. е. «Тропик Рака», Генри Миллера оказывается наиболее важным текстом при написании романа «Здравствуй, ад!». Это произведение служит для Кондратова образцом стиля и построения нарратива в автофикциональном тексте: фрагментарное повествование от первого лица (личность и имя главного героя полностью совпадает с автором произведения), совмещение патетического и низменного (физиологичного) планов как на стилистическом, так и сюжетном уровнях. Например, «Возле церкви Сен-Жермен на земле в маленьком палисаднике валяется несколько снятых сверху горгулий. Когда кажется, что эти чудовища вот-вот бросятся на тебя, становится жутковато. На скамейках тоже чудовища — старики, старухи, идиоты, калеки, эпилептики» [14] у Миллера и «Я иду по улицам Котлограда. Утро. Одиннадцать часов. Солнце тусклое и мягкое. Кусок дерьма, устало светящий на серый город. <…> Всюду жизнь. Все мы, живущие, давно мертвы. Все мы, мертвые, живем, успешно разлагаясь после смерти» [15] у Кондратова. Примечательно, что указание на то, что все действующие лица в тексте – мертвы, встречается и у Миллера: «Мы здесь одни, и мы — мертвецы» [16]. Кроме того, в обоих текстах уровень фикциональности преобладает над биографичностью, хотя и в разном соотношении. Норман Мейлер, подготовивший предисловие к изданию «Тропика Рака» в журнале «Иностранная литература», приводит несколько биографических фактов о Миллере, которые не имеют отношения к его литературному прототипу: например, журналист фокусируется на некоторых чертах характера писателя, отсутствующих у главного героя в романе [17].

Интересен также хронотоп в «Тропике Рака»: если место действие вполне соотносится с реальным планом (Миллер действительно какое-то время с конца 1920-х проживал в Париже), то указание на время действия опущено (маркируя отсутствие времени: «Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой — это вовсе не Время, это Отсутствие времени» [18]) или эпизодически появляется в абсурдистском ключе (вновь маркируя отсутствие времени: «Мне никогда еще не приходилось слушать музыку с таким пустым желудком. <...> Я чувствую, как звуки забиваются мне под ребра, а сами ребра висят над пустым вибрирующим пространством. Сколько времени это продолжается, я не имею ни малейшего представления, я вообще теряю всякое понятие о времени и месте» [19]).

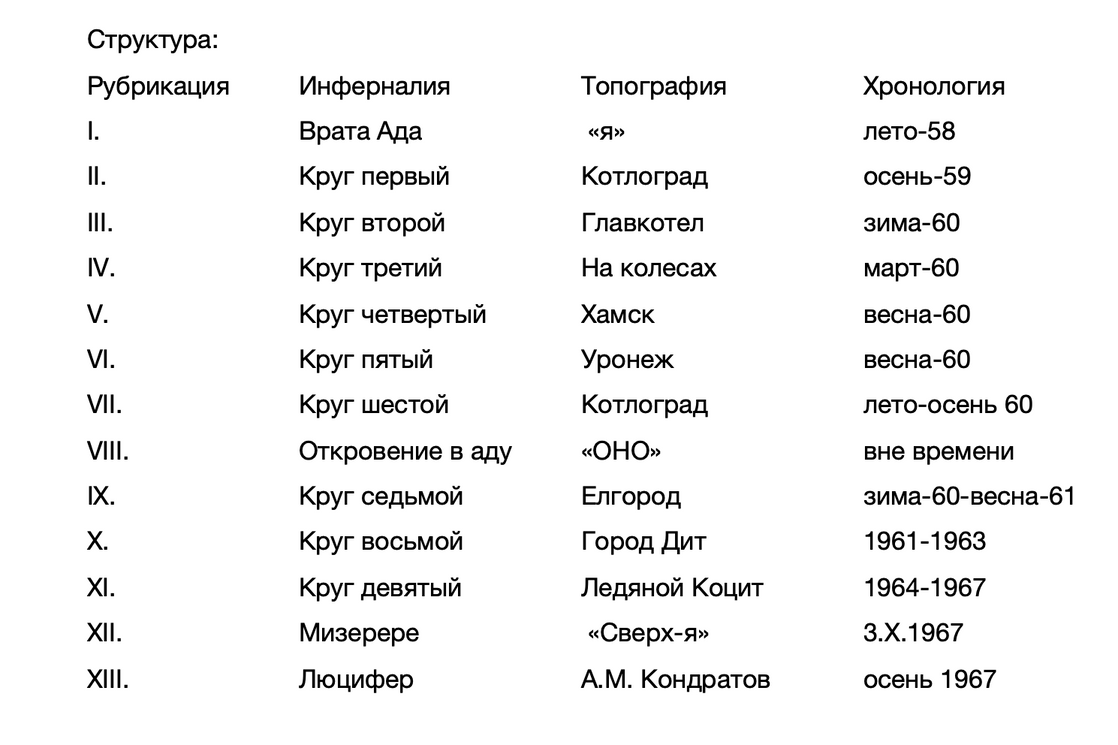

Иная ситуация у Кондратова. На сложном совмещении между фикциональным и реальным находится топос: с одной стороны, города (в романе «котлы») на территории Ада имеют прототипы, которые легко угадываются даже за измененными названиями: Котлоград (Ленинград), Главкотел (Москва), Хамск (Омск), Хуйбышев (Куйбышев), Уронеж (Воронеж). С другой, положение городов (по еще не выявленному признаку) встраивается в систему девяти кругов Ада, заимствованную из «Божественной Комедии» Данте, что подчеркивает фикциональность географии. Время в романе также имеет двойную природу: с одной стороны, в начале текста дается схема [20] с четкой хронологией событий, указание на четкие даты и годы также встречаются на страницах романа.

С другой, герои внутри повествовательной рамки иногда, подобно герою Миллера, фиксируют совершенное отсутствие времени: «Никто не уходил. Было много часов вечера. Сколько? Каждому из нас известно было: — НУЛЬ!» [21]

Обращаясь к биографическому плану текста, заметим, что оба писателя создают этакие «романы с ключом»: многие герои в тексте имеют реальные прототипы. Так, большинство персонажей Миллера имеют явные черты его парижских знакомых или оказываются их собирательными образами. При этом американский писатель выворачивает действительность изнаночной, физиологической стороной, сохраняя серьезность повествования (или хотя бы пытаясь это сделать), в то время как Кондратов, создавая легко угадываемые образы, играет в пародию, стилизуя текст под Миллера. Так, советский автор перенимает физиологичность миллеровского текста и добавляет к нему характерный бурлеск. Это хорошо заметно при сопоставлении описаний двух героинь. Рассмотрим портрет Люсьен, секс-работницы, чей вид кажется Миллеру одновременно грозным и привлекательным: «Эта Люсьен — тяжелая крашеная блондинка с жестоким свинцовым лицом. У нее толстая нижняя губа, которую она закусывает, когда ее душит злоба. Взгляд ее голубых бисерных глазок бросает его в пот. Но она все-таки ничего, эта Люсьен, несмотря на ястребиный нрав, который обнаруживается, как только она начинает ругаться» [22]. Образ Люсьен гротескный, но не ироничный.

Образ возлюбленной Саши Кондратова (или, как он сам себя иногда называет, Данте), Беатриче, или Лены, сопровождается следующими описаниями: «Беатриче все время бредила…»; «У Беатриче была миссия. Священная миссия: переспать со всеми лучшими людьми России, которых ей довелось повидать на своем веку» [23]. Беатриче предстает одержимой героиней, а отсылка к Данте, как тексту о возвышенной и чистой любви, превращает повествование в буффонаду. Таким образом, Кондратов, заимствовав техники и стиль письма американского писателя, доводит их до предела и придает тексту характерную пародийность.

В заключение, хочется подчеркнуть, что круг чтения Кондратова находит свое отражение на страницах автофикционального романа «Здравствуй, ад!». Размышления Достоевского о человеческой природе и моральной подлости, как и обращение к цитатам из «Путешествия на край ночи» Селина служат не только иллюстрациями к темам отчуждения и безысходности, но и становятся идеологической основой романа Кондратова.

Рассмотрев устройство автофикциональности в произведении «Здравствуй, ад!» стоит отметить, что советский писатель, перенимая элементы стиля и техники Миллера, создает арену для исследования человеческой природы и абсурда существования, где элементы автофикшн необходимы для критического осмысления советской действительности. Кондратов создает свою версию «адского» пространства, в которой реальность и фикция переплетаются. Сопоставление с Миллером подчеркивает не только влияние западной прозы на советскую литературу, но и уникальный подход Кондратова к вопросам идентичности и существования в условиях социальных и творческих ограничений. Это открывает новые горизонты для дальнейших исследований и углубленного понимания как романа Кондратова, так и автофикционального жанра в целом.

Примечания:

[1] Колмогоров А., Кондратов А. Ритмика поэм Маяковского // Вопросы языкознания. 1962. № 3. С. 62–74.

[2] Колмогоров А. <Примечания к семиотическим посланиям Андрея Николаевича Колмогорова> (подг. В. Успенским) // Новое литературное обозрение. 1996. № 12. С. 178.

[3] Текст публиковался в RL под названием «Приложение к автобиографии, датированной 6 января 1977 года». Нет оснований считать, что этот текст был частью одной из архивных автобиографий; скорее всего, он относится к какой-либо подборке авторской поэзии или прозы, представленной потенциальному издателю.

[4] Кондратов А. Приложение <к издательской заявке> (подготовка текста и комментарии М. Павловца и Ю. Орлицкого) // Russian Literature. 2015. Vol. LXXVIII. N I/II. Special Issue: A. M. Kondratov. С. 2–3.

[5] Подробнее о работе над переводом «Тропика Рака» см. Кондратов А. «Тропик Рака»: Париж–Америка–Россия // Urbi: Литературный альманах (Нижний Новгород; СПб.). 1995. № 5. С. 156–163.

[6] «Учителя прозы» — обозначение, которое использует Кондратов для именования своих образцов «подражания» в прозаическом тексте в автохарактеристике «Мои “Троицы”», этот ряд включает: «Генри Миллер — Джойс — Достоевский» (см. Кондратов А. Мои «Троицы» (подготовка текста и комментарии М. Павловца и Ю. Орлицкого) // Russian Literature. 2015. Vol. LXXVIII. N I/II. Special Issue: A. M. Kondratov. С. 7).

[7] Достоевский Ф. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 6. Преступление и Наказание. Ленинград: Издательство «Наука». 1976. С. 25.

[8] Там же. С. 123.

[9] Кондратов А. “Здравствуй, ад!” // Новое литературное обозрение. 1996. № 12. С. 99.

[10] Источник: ОР РНБ. Ф. 1438. Ед. хр. 519.

[11] Ср. «Вот так и уходят люди, которым оказывается не по силам исполнить даже то немногое, что им доступно, — порхать бабочкой в молодости и кончать дни ползучим червем» (см. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи / Пер. с франц. Корнеева Ю.Б. М.: Прогресс, 1994. С. 108).

[12] Фрагмент отсутствует в журнальной версии. Источник: ОР РНБ. Ф. 1438. Ед. хр. 140.

[13] См. «Тропик Рака»: «Сегодня утром, по пути на почту, мы с Борисом поставили окончательную печать одобрения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия — Последняя Книга» (Миллер Г. Тропик Рака // Иностранная литература. 1990. № 12. С. 15).

[14] Там же. С. 39.

[15] Кондратов А. “Здравствуй, ад!” // Новое литературное обозрение. 1996. № 12. С. 98.

[16] Миллер Г. Тропик Рака // Иностранная литература. 1990. № 12. С. 4.

[17] Там же. С. 152.

[18] Там же. С. 4.

[19] Там же. С. 38.

[20] Схема воспроизводилась и в журнале (см. Котомко Н. Послесловие к аду // Новое литературное обозрение. 1996. № 12. С. 148).

[21] Фрагмент отсутствует в журнальной версии. Источник: ОР РНБ. Ф. 1438. Ед. хр. 140.

[22] Миллер Г. Тропик Рака // Иностранная литература. 1990. № 12. С. 75.

[23] Фрагменты отсутствуют в журнальной версии. Источник: ОР РНБ. Ф. 1438. Ед. хр. 140.

Публикация подготовлена в ходе работы Научной учебной группы «Исследования неофициальной культуры Ленинграда 1950–1980-х» (№ проекта 25-00-051) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)».

Материал подготовила Виктория Власова

Редактировал Кирилл Шубин