Доклад Полины Косарецкой «Эмансипация и ментальное здоровье: репрезентация отношений врача и пациентки в романе "Что делать?"»

29 апреля состоялось очередное заседание научного семинара научно-учебной группы НИУ ВШЭ «История российской психиатрии: новые подходы к изучению». На семинаре с докладом «Эмансипация и ментальное здоровье: репрезентация отношений врача и пациентки в романе "Что делать?"» выступила студентка ОП «История» ФГН ВШЭ (Москва) Полина Косарецкая.

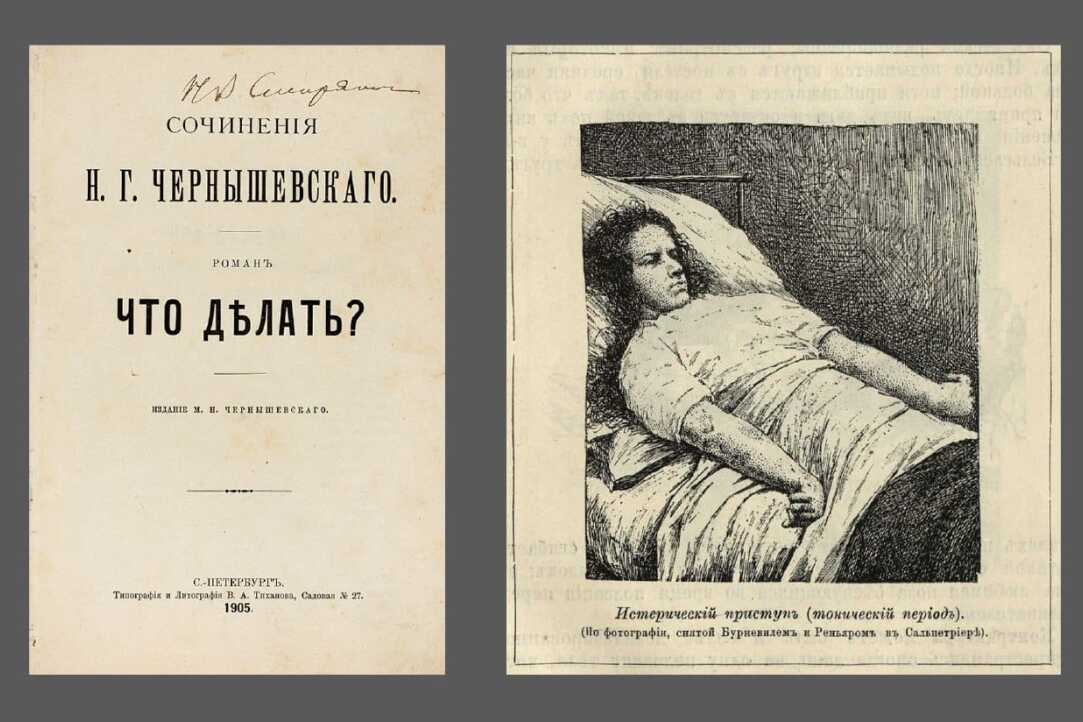

В докладе анализировался эпизод излечения Катерины Полозовой в романе Николая Чернышевского «Что делать?» (1863) в контексте дискуссий о «женском вопросе» в России второй половины XIX в. «Женский вопрос» - обсуждение роли женщин в жизни общества - был важным элементом российского гендерного дискурса этого времени, и его значительную часть составляла медицинская аргументация. В медицинских сочинениях существование гендерных ролей обосновывалось биологическими различиями между полами. Эти аргументы использовались как теми, кто выступал за сохранение традиционных гендерных ролей в неизменном виде, так и теми, кто критиковал их и отстаивал значимость женской эмансипации – последние, например, указывали на необходимость корректировать воспитание женщин с тем, чтобы нивелировать проблему более слабого женского здоровья.

Самым распространённым заболеванием женщин в XIX в. считалась истерия. Это болезнь изначально рассматривалась как гинекологическая, затем перешла в область неврологии и психиатрии, но сохранила связь со спецификой «женской природы». Современные исследователи (К. Смит-Розенберг) считают истерию продуктом ролевого конфликта между социализацией девочек в викторианском обществе и ожиданиями, предъявляемыми обществом к взрослым женщинам. Женщины активно принимали социальную роль больной истерией, чтобы обеспечивать себе более щадящие условия (например, возможность не заниматься домашними обязанностями), тем самым подрывая гендерные роли внутри семьи. Как отметила П. Косарецкая, врачи нередко писали о больных истерией женщинах как о симулянтках и манипуляторшах, которые использовали свой диагноз, чтобы помыкать своими родными. Задача врачей состояла в возвращении женщин к нормативной фемининности.

В романе Чернышевского, в котором центральное место занимает гендерная эмансипация, похожий сюжет получает иную интерпретацию. «Atrophia nervorum» Катерины Полозовой – вымышленный диагноз - представляет собой типичный для эпохи «женский недуг». Однако молодой врач Кирсанов осознает социальные корни страдания Катерины. Вступая в своего рода альянс с пациенткой, он использует её диагноз и авторитет медицины как средство освобождения от власти деспотичного отца. Чернышевский здесь оказывается скорее на стороне больной, которая использует болезнь в своих интересах, и не осуждает, а поддерживает её; врач же оказывается сообщником пациентки.

Анализируя этот эпизод в романе, исследовательница В. Соболь тоже соотносит диагноз Катерины с дискуссиями в психиатрии XIX века. Но в «atrophia nervorum» она видит троп «любовной тоски» - традиционную идею болезни от любви, которую разделяет врач Кирсанов. Врач проводит над Катериной «психологический эксперимент», что соответствует, по мысли исследовательницы, материалистическому, новому мышлению молодых врачей. С точки зрения П. Косарецкой, такое исключение из коммуникации самой Катерины совершенно лишает её агентности как пациентки, вступающей в сговор с врачом, и делает интерпретацию эпизода слишком линейной.

В ходе дискуссии после доклада были подняты вопросы о возможности широких обобщений на основании данного кейса, учитывая, что представления об истерии в психиатрии разных периодов даже в XIX в. значительно варьировались. Участники семинара обсудили социальные корни и медицинские интерпретации феномена кликушества как схожего с истерией явления. Говорилось также о необходимости отрефлексировать проблему применимости концепций, выработанных на основе материала по истории викторианского общества, к российскому обществу XIX в.

Презентация доклада Полины Косарецкой