«Шестеро в электричке, не считая собаки»

Студенческая экспедиция - предпринимательство и туризм в Ленобласти 2018

В рамках проекта «Открываем Россию заново» группа студентов НИУ ВШЭ СПб под руководством Богуславской Светланы Борисовны и Макаровой Василисы Александровны отправилась в г. Луга Ленинградской области. Экспедиция была посвящена изучению инновационных форм социально культурной деятельности, туризма и предпринимательских инициатив в Ленобласти. Студенты проводили предварительное кабинетное исследования — собирали информацию по району. Для работы «в поле» использовались, преимущественно, глубинные интервью — как индивидуальные, так и коллективные — в связи со спецификой изучаемых видов деятельности и инициатив — как социокультурных, так и предпринимательских. Студенты опробовали и методы этнографического исследования.

День 1.«Шестеро в электричке, не считая собаки»

Заселение

Наш полевой отряд представлял из себя разношёрстную компанию, которая насчитывала пять экономистов, одного лингвиста и одну замечательную собаку: за время, которое нам понадобилось, чтобы добраться от Балтийского вокзала до Луги, мы уже успели познакомиться с коллегами, с которыми нам предстояло провести следующую неделю в полевых условиях. Отряд включал в себя: Александра Никонова (ОП «Экономика», 4 курс, бакалавриат), инициативного молодого человека, который участвовал во многих мероприятиях университета, а как оказалось позже, ещё и мастера по коммуникативным навыкам при общении с информантами и приготовлению очень вкусных шашлыков на ужин; Владислава Швякова (ОП «Финансы», 1 курс, Магистратура), самого опытного экономиста в нашей команде, знания которого максимально помогли нам в ходе исследования, и просто разностороннего и очень интересного юноши; Евгению Абакину (ОП «Экономика», 2 курс, бакалавриат), девушку, которая жила в Гатчине и больше нас всех была осведомлена касательно этого района, благодаря которой мы могли сравнить Лугу с Гатчиной, что, в свою очередь, сыграло важную роль в составлении общей картины района; Елизавету Клюхину (ОП «Экономика», 2 курс, бакалавриат), милую и умную девушку, гения игры “контакт” и по совместительству хозяйку невероятно умной и тихой собаки Персеи, без которой весь выезд был бы не таким запоминающимся; Александра Попова (ОП «Экономика», 1 курс, бакалавриат) – фотографа и любителя плёнки, мастера в настольных и не только играх, и просто молодого человека, который замечает важные и малозаметные детали, приносящие ясность в исследование; и Ким Полину (ОП «Филология», 3 курс, бакалавриат) – интересующуюся всем и вся, чья высокая степень организации не позволила нам проспать с утра или что-то забыть, ведь она записывала все, что могло помочь в ходе исследования. Таким образом, у нас получилась единая команда, участники которой идеально дополняли друг друга.

По прибытию в Толмачёво, нас отвезли в место, которое мы на протяжении всей недели называли домом: комплекс строений «Мельница на Речке Чёрной» собственника Бориса Борисовича, встреча с которым должна была состояться на следующий день, ведь он являлся одним из представителей туризма Лужского района.

После шумного города, домики вызвали исключительно положительное впечатление – они были чистыми, а природа и лес вокруг так и манила отправиться изучать местные ягоды и грибы, и конечно же, кормить местных комаров. Чем мы, собственно, после обсуждения планов выезда и краткого инструктажа и занялись, и в завершение насыщенного дня, Александр проявил своё мастерство, накормив вкуснейшими шашлыками перед сном.

2. «Как реконструировать мельницу и побудить всех заниматься росписью»

«Мельница на Речке Чёрной»

После пробуждения, мы направились на встречу с Борисом Борисовичем, который за четверть века успел перепробовать множество сфер сельского хозяйства: выращивал картошку и кукурузу, разводил кроликов, гусей и пчёл, и в данный момент содержит свой небольшой коттеджный комплекс, в котором мы проживали. На его месте, оправдывая название, раньше стояла мельница, которая, будучи уже неиспользуемой, сгорела при съёмках фильма. В один момент, у Бориса Борисовича появился инвестор, который проспонсировал строительство гостиного дома на её месте. Однако всё не могло быть настолько просто: ради разрешения на строительство в прибрежной зоне речки и на месте муниципальной принадлежности, герою понадобилось пройти огонь, воду, медные трубы и потратить несколько лет на улаживание всех бюрократических вопросов. Однако усилия оправдали сами себя: всё, что делал Борис Борисович – искренне и любимо им самим, и представляет собой прекрасное место для отдыха на природе, вдали от городской суеты.

Художественные онлайн-курсы

После Бориса Борисовича, мы поехали к художнику-мастеру народных промыслов и педагогу Голубевой Зинаиде Владимировне и её ученице, продюсеру онлайн-школы декоративно-прикладного творчества «Русская роспись», которую они создали вместе. Встреча произошла деревне Смерди, в доме участницы студии росписи – Галины.

Зинаида и Татьяна охотно ответили на все наши вопросы. Основное направление деятельности Зинаиды Владимировны заключается в преподавании техник росписи по мотивам русских народных промыслов, которые близки её сердцу. Многие из них уже уходят сейчас в забвении и утрачивается преемственность традиций, которая так была важна, когда мастерство предавалось из рук в руки.

Зинаида и Татьяна создали и ведут свою школу из любви к росписи, а не только, как бизнес, что, в свою очередь, придаёт особый шарм и уют их курсам. Хотя они, благодаря онлайн-школе, приобретают и финансовую независимость, несмотря на то, что пока еще учатся, и находятся в начале своего развития. Поэтому верят, что это приведет их к реализации мечты: создать в городе свою творческую студию, куда смогут приходить и приезжать все ученики, которые хотят получать мастерство напрямую из рук мастера. По крайней-мере, как они говорят: «мы теперь знаем, как заработать необходимые нам средства и у нас получается!».

После того, как хозяйка дома накормила нас божественными грибами и овощами с картофелем, более того, дала нам зелени с собой со своих грядок, мы направились в сторону Луги, чтобы успеть на праздник «День семьи, любви и верности».

«День Любви, Семьи и Верности»

Городской праздник встретил нас дождём, и в качестве открытия – приветствием администрации, тематической проповедью и молитвой местного священника, после чего началась торжественная часть, на которой поздравляли молодые семьи, приветствовали хлебом-солью-квасом и подарками семьи, прожившие более 40 лет в браке. Поразительно, но при награждении каждой семьи, рассказывали их личную историю – от знакомства до настоящего времени: такое уважение и внимание к каждой ячейке общества очень сложно представить в больших городах, таких как Санкт-Петербург, например.

Семейный клуб сохранения русских народных традиций «Любочажье»

После праздника, нам улыбнулась удача встретиться и пообщаться с семейным клубом сохранения русских народных традиций «Любочажье», которые встретили нас караваем с солью, – все по правилам, – ответили на все наши вопросы, и напоили чаем. Светлана Геннадьевна, глава семейного клуба, решила приобщить нас к своей культуре и показать её «изнутри», погрузить пришедших гостей в соответствующую атмосферу. Начиналось все вполне безобидно: она просто предложила послушать, как они поют, потом — подпевать, а в конце концов и вовсе утянула в пляс и показала игры, в которые играли раньше, такие как «ручеёк» и многие другие. Нам повезло почувствовать себя частью этого клуба, той жизни, которой они живут.

Уже ближе к вечеру, Светлана Геннадьевна и её дочка, Аня, любезно завезли забытый у них зонтик прямо к нам в домик, после чего остались на вечер, очень заинтересованно за нами наблюдали, пока мы записывали свои наблюдения за день, тихонько между собой переговариваясь и ужиная.

День 3. «Сидр, ферма, два молока»

Наше утро началось с поездки на чудесном автобусе, который никто из нашего отряда ранее не видел, что придавало ему оттенок диковинности, и на нашу радость оказался максимально удобным для размещения каждого: внутри он был настоящим фургоном Скуби-Ду.

Первой остановкой для нас в этот день было фермерское хозяйство Олешно, хозяин которой, Вячеслав, встретил нас уже пободревшими и повеселевшими.

«Фермерское хозяйство Олешно»

Обучался Вячеслав в городе в сельскохозяйственном институте и получил образование, но потом вернулся по собственной инициативе обратно, с целью работать на земле. Помимо особенностей в своём производстве, рассказав про «коров-кормилиц хозяйства» и про тонкости сыроварения, Вячеслав рассказал нам про несоблюдение норм изготовления сидра на известных пивоварнях (теперь мы знаем, как делать его правильно!). Одним из своих кредо Вячеслав поделился с нами: «Качество продукции, а не красивая «обёртка»». Разумеется, после своих увлекательных рассказов о производстве сидра, Вячеслав дал нам на дегустацию свой собственный напиток, который отличается непривычно натуральным вкусом. Некоторые из нас приобрели подарочные бутылки для друзей: и, как оказалось, не зря, ведь отзывы были исключительно положительными. Кстати, подарочные бутылки были расписаны под заказ Зинаидой Владимировной, той самой художницей, с которой мы виделись в первые дни нашего выезда.

Дочка Вячеслава – хороший пример преемственности бизнеса фермерства в современном мире, запомнилась нам как «Девушка в резиновых сапогах и с айфоном в руке». Со словами, что не всё же нам задавать вопросы, она с удовольствием протестировала на нас новый дизайн их сайта и продукции, спросила нас про отношение к ценам фермерских товаров, после чего они отпустили нашу команду исследователей дальше.

«Подворье Белая Горка»

Следующей нашей остановкой была ферма Ирины Владимировны и Татьяны «Подворье Белая Горка». Встретил нас дорожный знак «Стой, стреляют!» и три собаки, распевающие a Capello. Только приехав, мы были приятно удивлены тому, что хозяева нас накормили своим домашним творогом и сметаной, а ещё дали попробовать мёд, и их собственное молоко: на удивление, эти продукты не идут ни в какое сравнение с теми, которые мы привыкли покупать в магазинах. Ирина и Татьяна весело заметили, что после их творога и сметаны, мы не сможем покупать что-либо другое. Откровенно говоря, мы действительно словили себя на этой мысли. Нам рассказали много занимательных историй, связанных с их семейным хозяйством, про трудности и успехи, про особенности работы с грантами, и даже показали сепаратор для молока – для жителей города, это действительно было весьма занимательно!

«ОАО Волошово»

Следующей нашей остановкой было производство в Волошово. Нас угостили чаем и конфетами с бутербродами, и несмотря на то, что мы уже были сытыми, мы всё ещё оставались студентами, поэтому от угощения не отказались. Галина Валентиновна Тирон – директор молочного производства и градообразующего предприятия посёлка Волошово, рассказала нам о своей работе, и мы с удивлением узнали, что помимо производства, они также проводят всяческие праздники и плотно сотрудничают с домом культуры. Таким образом, молодёжь стала возвращаться из города на работу в Волошово, так как здесь очень хорошие условия. Некоторые из нас даже задумались, может приезжать к ним на подработку? Относительно мероприятий, которые они устраивают, есть такие как приглашение различных шоу (например, мотоциклетного), новогодние корпоративы, шашлыки для горожан и школьников и многое другое. Советская закалка и преданность делу позволили Галине Валентиновне создать хорошее производство, которое сейчас кормит, предоставляет рабочие места и является центром культурной и досуговой жизни посёлка Волошово. Наобщавшись вдоволь, нас отпустили, настояв на том, чтобы мы взяли с собой конфет и вкусных булочек. В приподнятом настроении, мы отправились в администрацию Волошово.

Администрация Волошово

Нас встретил Александр Орлов и его помощница, которые охотно ответили на наши вопросы касательно административных моментов, развитии района и его особенностях, апосле этого рассказали нам, что здесь берет начало тропа Александра Невского – путь для паломников со всей России. Мы узнали об истории этих мест и основных туристических объектах тропы, истории её появления, организации пространства для туристов. Было достаточно интересно смотреть на главу администрации Волошово, который 5 минут назад рассказывал на про ту самую тропу и как нужно до неё ехать, сосредоточенно прикрыв глаза, а потом на то, как они вместе с водителем прокладывали по карте оптимальный маршрут.

Тропа св. Александра Невского

Следующим нашим приключением было добраться до тропы Александра Невского: некогда это были торговые пути из Новгорода в Тарту, а в 1242 году, по этим дорогам, князь Александр Невский шёл освобождать псковские земли от ливонского ордена. Как настоящие путешественники, мы проехали нужный поворот, потом вернулись, но в итоге доехали до озера Можа, от которого прогулялись по тропе в лесу порядка 2-3 км, делая небольшие остановки у кустов с ягодами, и вышли к часовне в самой гуще леса: здесь была и трапезная-беседка, и колодец, и мостки, ведущие к купальне. Территория была облагорожена, а колея в лесу давала понять, что люди сюда ходят часто.

Впрочем, долго мы здесь не задержались, умылись родниковой святой водой и отправились в наш коттеджный комплекс для того, чтобы отдохнуть и обсудить увиденное, не забыв записать наши наблюдения.

День 4. «БиблиоШТО?»

Лужский рубеж. Вечный огонь

Наше утро началось с посещения Лужского рубежа, у вечного огня, где возлагались цветы подвигу Лужского полка времён Великой Отечественной Войны – фронт доблестно оборонял подступы к Ленинграду и понёс большие потери. Для горожан – это большая гордость. На празднике выступал вокальный ансамбль: примечательно, что это были те же самые девушки, которые выносили подарки парам на празднике за день до этого. К нам подошёл пресс-секретарь при администрации г. Луга, Юлия, и спросила нас о том, откуда мы и зачем приехали, поскольку уже не раз замечала нас, записывающих что-то в стороне. Увы, побыть шпионами у нас не получилось, и мы были замечены. Наверное, мы и вправду выделялись среди лужан. После посещения «Лужского рубежа», мы вернулись к дому культуры Луги и обнаружили, что на площади, где ещё несколько дней назад была сцена с ромашкой, сейчас стоит военная техника и молодые люди, одетые в военную форму, охотно рассказывают детям и взрослым всё, что знают о представленных единицах техники. Грешным делом, мы не удержались и все вместе забрались на один из танков. После того, как мы вдоволь исследовали единицы техники, нам предстояла встреча с рядом библиотек Лужского района

Библиотеки

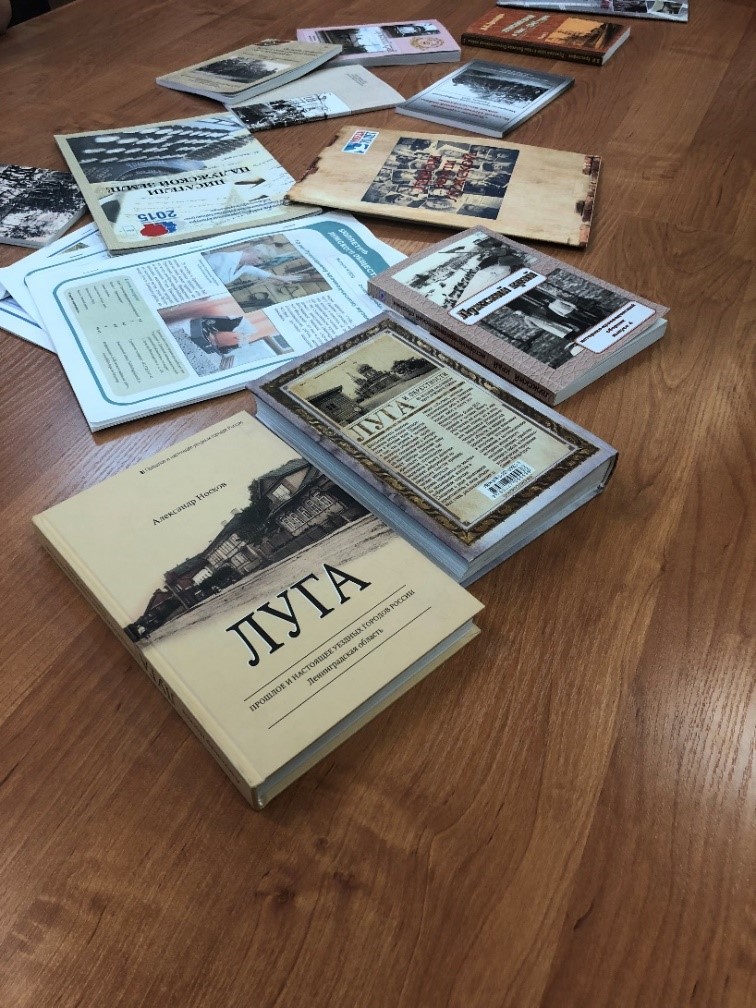

Касательно библиотек — а мы в тот день посетили практически все библиотеки Луги, нас приятно удивило то, что все библиотеки оборудованы согласно всем правилам пожарной безопасности, включая мобильные стеллажи, которые нам разрешили потрогать и покрутить — благодаря им стало возможным освобождать пространство для разных мероприятий — ведь сейчас библиотека — это не только место для чтения или получения книг на дом. Городская библиотека запомнилась поэтическим клубом со своим альманахом (один выпуск мы увезли с собой в качестве подарка). Детская библиотека поразила нас своим убранством, и в первую очередь, зелёным дубом из Лукоморья, с цепью, котом учёным, и даже русалками на ветвях при входе. На секунду, мы почувствовали себя в сказке. Администратор детской библиотеки была готова рассказывать про каждый ящичек и поделку в своём здании, а после показала мини фильм о книге для детей и совсем не мини презентацию о мероприятиях, проводимых для детей. Только представьте: в день, библиотека проводит от двух до десяти мероприятий для своих юных читателей! Особенно нам запомнилась краеведческая библиотека, которая активно занимается развитием истории и продвижением этих знаний. Нам показали книги, которые библиотека публикует сама, и их размер и количество нас очень удивили, потому что с первого взгляда можно легко понять, сколько информации хранят в себе все эти страницы. А если представить, сколько места занимает полный архив в библиотеке?

«Фёкла»

После забега по библиотекам, мы посетили дом культуры и познакомились с представительницей студии этнодизайна, Нелли Ивановной. Изначально, вслед за «Любочажье», появилась студия «Фёкла», и многие участники «Любочажье» решили попробовать себя в этно-дизайне. У студии есть своё помещение в доме культуры, и как показалось нашей исследовательской группе, очень уникальным является то, что сувениры и в принципе продукция делается из тех материалов, о которых обычный человек даже не задумывается. Сейчас это два самостоятельных объекта: клуб и студия, которые относятся к Дому Культуры, они сотрудничают и взаимодополняют друг друга. Нас встретили с широкой улыбкой и радостным взглядом, рассказали о себе много интересных историй, и даже продемонстрировали бесчисленное количество поделок, которые можно было найти, куда бы мы ни бросали взгляд в помещении. Перед тем, как нас отпустить, нам предложили примерить один из нарядов, которые клуб создавал своими руками. Разумеется, мы не стали отказываться от столь заманчивого предложения! Когда ещё у нас бы появилась возможность примерить традиционный русский наряд?

День 5. «Да я на пчёлах собаку съел!»

Музей в д. «Псоедь»

Первым делом, мы поехали в музей деревни Псоедь, и сама формулировка «музей деревни» подогревала наш интерес до самого прибытия. Встретила нас Анна Борисовна, начав свой рассказ с легенды о названии деревни. Вся суть легенды заключалась в том, что охотники пошли в лес охотиться на зайца, и он был загнан собакой в кучу хвороста, и пока охотники искали спички, заяц выпрыгнул, а собака заняла его место. Так охотники и съели собаку, а деревня начала называться Псоедь. Конечно же, название пошло не от этой легенды: историческое название переводится как «высокий песчаный берег», но это не меняет того факта, что человеческая фантазия вновь смогла создать что-то особенное и впечатлить нас. Главной особенностью данного музея для нас было то, что внутри помещения находились настоящие станки для токарного мастерства, и даже станок для ткачества.

Мы с удовольствием попробовали догадаться, как работает каждый станок и даже попробовали себя в роли ремесленников.

Там же были и отголоски советской эпохи: плакаты с призывом трудиться и идти на выборы, старая детская коляска, компьютер восьмидесятых годов, советские игрушки, барабан, дудка и прочие элементы набора «почувствуй себя пионером». Далее нас отвели к скалистому берегу и показали красный песок, который был спрессован ещё до динозавров, и нас провели через поле к месту, где живёт эхо! Это потрясающе: однажды, во время сильнейшей грозы, молния ударила в старый вязк, расколов его напополам. В итоге, внутри образовалась дыра, где и поселилось Эхо: если позвать его, поздороваться с ним, а затем повернуться и крикнуть в сторону что-то, то по окрестностям действительно раскатится эхо. Мы поздоровались с эхом, поговорили с ним и отправились к администрации Осьминского поселения.

Осьминская Администрация. Экспедиция НИУ ВШЭ СПб и Пчеловод Юрий Поликарпов

Первым представителем Осьминского производителя для нас был Юрий, пчеловод, у которого есть своя этикетка, а его визитки, сделанные из дерева, пахнут сладким мёдом. Помимо мёда, Юрий стал производить медовуху, свечи из воска и проводит экскурсии по своей пасеке: самые смелые могут даже погладить пчёл! Только представьте, какое у Юрия отношение к своим любимицам, если об этом он говорил с тёплой улыбкой. Нам удалось съездить к нему на пасеку и посмотреть пчёл вживую, даже подержать соты. Посмотрев на работу крылатых тружениц, мы были поражены громким жужжанием, которое, честно сказать, завораживало, несмотря на опасения некоторых наших исследователей касательно насекомых. Юрий любезно предоставил нам свою продукцию, которая по вкусовым качествам была просто невероятной.

Осьминская Администрация. Экспедиция НИУ ВШЭ СПб и Отец Павел

Отец Павел запомнился нашей группе тем, что на встречу приехал на мотоцикле, разумеется, запомнившись нам ещё до знакомства. Впрочем, первое впечатление оказалось вполне правдивым: Отче оказался достаточно продвинутым в плане социальной коммуникации в сети, создав чат в whatsapp-е, для оповещений жителей о службах. Достаточно нетипично для священника, неправда ли? Помимо этого, Отец Павел максимально заинтересован в туристическом продвижении: он сам разработал маршрут по святым местам, который назвал «Царские угодья Лужского района» и успешно проводит экскурсии. Однако, он заинтересован в том, чтобы устраивать паломнические экскурсии на несколько дней, и поэтому требуется место, где бы можно было остановиться — хотел бы создать гостевые домики, в которых могли бы останавливаться не только туристы, но и проезжающие мимо люди.

После встречи отец Павел провёл для нас небольшую экскурсию по Осьмино, рассказал об истории места и о храмах посёлка и района. Показал современные и архивные фотографии, найденные чертежи частично восстановленного храма, на месте которого сейчас стоит действующая церковь и поделился планами по его восстановлению практически в прежних пределах.

Осьминская Администрация. Экспедиция НИУ ВШЭ СПб и НКО «Биодинамика»

Нашей группе показалось очень интересным, что Ирина ориентируется на сельский и эко туризм, несмотря на отдалённость от мегаполиса, читает лекции и ведёт различные семинары соответствующей направленности. На данный момент, у них готово 2 гостевых дома, баня и клуб. Ирина похвасталась, что недавно они покрасили свои гостевые домики натуральной краской: вот насколько серьёзно они относятся к своему делу! Более того, их организация имеет награду «Деметра» за экологичность. Ирина ставит перед собой задачу рассказать и донести до людей, что такое экология и насколько это важно в настоящие дни. Что нам показалось максимально необычным, у Ирины в планах разработать и запустить серию мастер классов по плетению и изготовлению разных предметов из крапивы, привлекая тем самым население, но в силу того, что мы слышали о такой практике впервые, то и некоторые из нас были бы не против посетить такие уроки.

Осьминская Администрация. Экспедиция НИУ ВШЭ СПб, Выращивание Форели и «Народные промыслы»

Следующими выступала семейная пара, Марина и Владимир Викторович Белоусовы. С 2013 года они переехали из СПб в Осьмино и разводят форель несмотря на то, что по профессии оба – художники. Достаточно неожиданное сочетание профессий, не так ли? Однако помимо разведения рыбы, в своей домашней мастерской, Марина продолжает создавать изделия своими руками на заказ: всяческие свистульки из глины и даже небольшие фигурки дедушек для музея деревни Псоеди. А Владимир начал здесь создавать картины на бересте. Марина и Владимир рассказали про свою политику «суточного вылова» (они категорически против заморозки рыбы, ведь тогда она теряет 40% от своего качества), рассказали про интересные и увлекательные истории из своей повседневной жизни, а также о планах встать в один ряд с финскими рыбными магазинами, которые находятся на границе. Ведь зачем покупать где-то, если есть своё, родное?

Осьминская Администрация. Экспедиция НИУ ВШЭ СПб и Идея проекта Елены Александровны «Гастрономический Тур»

Заместительница главы Осьминского сельского поселения, Елена Александровна, рассказала нам о своей идее, на которую её натолкнули во время стажировки в Каргополе от фонда Тимченко — это «Гастрономический Тур» по Осьмино. Она собирается включить в программу экскурсии по пасекам, по озеру с производством форели (возможно запустить рыбалку на территории производства), экологический туризм, а также по церквям и святым местам, что связало бы все виды деятельности в Осьмино, сделав его центром, который бы привлёк туристов. На самом деле, у Елены очень много планов на развитие туристического потенциала Осьмино: опираясь на идею гастрономического тура, она хочет разработать два варианта. Один – рассчитанный на однодневный срок, и второй – на несколько дней, чтобы разослать их в турагенства. Помимо планов, Елена даже нашла потенциальных спонсоров для проекта: нас очень вдохновила столь детально проработанная идея и столь серьёзный подход. Присутствующие высказали ряд вопросов, но в целом заинтересовались проектом, поскольку он привлечёт новых покупателей, а также повысит интерес к Осьмино, и в теории, может привлечь новые средства и рабочие места в поселение.

“Ферма, которая кормит Эрмитаж”, или Семейная ферма крестьянского хозяйства Федуловых

Последней нашей остановкой на этот день была ферма крестьянского хозяйства Федуловых, на просторах Интернета её ещё называют «Фермой, которая кормит Эрмитаж». Накормив сытным обедом, нас первым делом отвели посмотреть и погладить телят, так как коровы к нашему приезду уже паслись. Также там бегали ослики (2 из 3, один в командировке), курицы и большущая собака весом 88 килограммов по имени Прохор. У Прохора есть своя история, пусть и печальная, но очень трогательная: жили два брата, пели песню красивую, а потом одного из них в лес заманила течная волчица, и его растерзали волки. С тех пор брат поёт песню один. После невероятных 15 минут общения с коровами и курами, нам рассказали историю фермы, экономические и технологические аспекты деятельности, особенности государственной поддержки и планы по дальнейшему развитию. И показали аэрошют! Мы были крайне удивлены тому факту, что здесь каждое лето проводят соревнования по экстремальным видам спорта. Здесь есть все оборудование – столовая, доступ к воде и электричеству, оборудуются домики для размещения и уже действует кемпинг. И, конечно, взлётное поле, озеро для соревнований, сцена и даже пьедестал. Эта ферма – один из лучших примеров коллаборации ИП, спорта и Туризма!

День 6. «Пещера Набокова»

Рожденствено

Последними местами, которые мы посетили, был краеведческий музей, село Рождествено и усадьба Набокова.

Посетив музей, мы в очередной раз убедились, насколько важным для лужан является история и память: начиная с окаменелостей, заканчивая событиями «Лужского рубежа». Людям важно сохранить и передавать память, опыт сквозь поколения, и как мы уже успели заметить за эти дни экспедиции, которые пролетели, пожалуй, слишком быстро, справляются с этим они достаточно хорошо. В памяти почему-то всплывает музей Псоеди, Вячеслав с фермы Олешно, и многие, многие другие люди, с которыми нам повезло пообщаться.

Немного в задумчивом состоянии, мы отправились в село Рождествено и посетили усадьбу Набокова, которая имеет очень интересную историю, начавшуюся ещё в 1817 году: сначала Мария Фёдоровна Донаурова выкупила эту землю и отстроила Вырскую усадьбу, и только в 1901 году, сменив целых шесть хозяев, её владелицей стала Елена Ивановна Набокова. Уже у семьи Рукавишниковых (девичья фамилия Набоковой), строится дом, в котором провёл своё детство Владимир Набоков. Помимо интересной информации об истории усадьбы и из жизни Набокова, в здании мы встретили целый макет местности, отдельный макет музея-усадьбы «Рождествено», расписные тарелки с подглазурной росписью, кукол и даже восстановленный интерьер в комнатах: одним словом, описать это не получится, но наша команда была под большим впечатлением.

После изучения усадьбы и её окрестностей, наш отряд прогулялся по парку и обнаружил красные пещеры со святым источником: было крайне интересно идти по тропинкам в лесу к неизведанному, а после узнать, что красный песок, к сожалению, очень плохо отстирывается от одежды. Однако мы не теряли духа и насладились прохладной и чистой водой, невероятными видами, после чего, довольные, отправились домой.

Заключение

Лужский район оказалась не таким уж скучным, в котором, как мы думали, «нечего посмотреть». Откровенно говоря, Луга и все поселения нас очень удивили и порадовала своим гостеприимством.

За время экспедиции, мы успели увидеть много нового, попробовать, записать и изучить. Но самое главное – мы услышали десятки историй людей, которые останутся у нас в памяти: с чего они начинали, как они пришли к тому, что у них есть и самое главное – к чему они стремятся в дальнейшем.

Как в самом городе Луга, так и в разных уголках района, мы увидели много идей и проектов, которые так и ждут, чтобы их реализовали, ведь нам не раз предлагали даже работу. А что, может действительно переехать в Лужский район?..

Материал подготовлен студентами - участниками экспедиции